海藻植栽実験の報告

会員 石森繁樹

「富山湾を愛する会」は初年度の事業として藻場造成へ向けた海藻の植栽実験を開始(10月28日)した。準備から今日に至る経緯を簡単に報告する。

総会(2009年4月1日)で海藻植栽実験の実施場所、供試海藻、移植方法、移植時期について話し合う。ついで、実験の打ち合わせを行う(9月24日)。藻場は海の命を育む機能、水質浄化機能、地球温暖化防止機能があることを確認し、実海域における具体的な作業手順を決める。海藻種(アカモク、イソモク、クロメ、マクサ)の種苗育成した幼体を10m(径15mm)ロープ2本に植え付け、ウニやサザエの食害を避けるため、浮きとアンカー(10kgの砂袋8個)を利用してロ-プが人工リーフの堤頂(-2m)から30cmの高さを保つように引張して繋ぎ留める。珪藻土に鉄分を混合したブロックを作成し、マクサ(テングサ)と一緒に網に入れて実験水域に設置する。船の手配、岸壁の使用許可、地元自治会と漁協の同意を取り付ける。

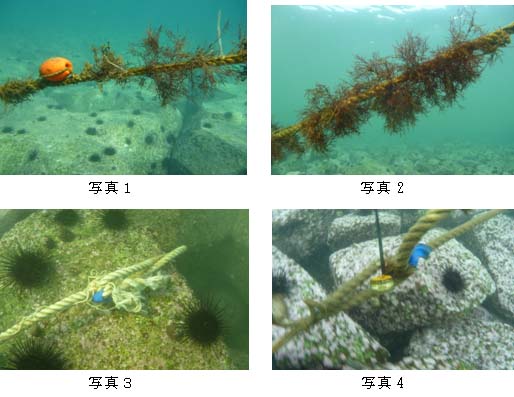

10月22日、実験海域の射水市海老江海岸に集合(10名)するが、北風(8m/s)とウネリがあるため実験を中止。10月28日午前、実験再開。ウネリがあり水中の透明度も不良のためロープの予定設置場所を変更する。11月7日(写真1)、12月1日(写真2)の観察から海藻が順調に成長してることがうかがえる。12月25日の観察では異常はない。2010年1月6日、土嚢の移動とロープの損傷が見つかる(写真3)。1月13日補修を行う(写真4)。

以上の事後観察によって、冬場の強い波で実験機材が相当のストレスを受けること、海藻は順調に成長していること、予想外にウニが多いこと等が判明したが、胞子が当該水域に着生して成長するどうかは今後の観察を待たなければならない。(写真は大田希生氏撮影)